「知的障害・精神障害の定義と特徴|支援に必要な正しい理解」

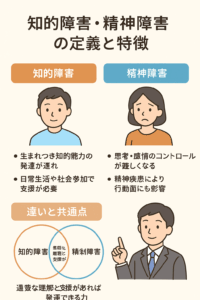

知的障害・精神障害の定義と特徴

知的障害・精神障害とは、認知機能や感情面に制限があり、日常生活に支援を必要とする状態を指します。

知的障害

生まれつき知的能力の発達が遅れ、学習やコミュニケーション、社会的な判断力に課題が残りやすい状態です。

例:文字の読み書きや計算が苦手、会話がかみ合いにくい、など。

ただし一人ひとりに得意分野があり、個別の支援を行うことで大きく成長できます。

→ 実際に、私が支援した軽度の知的障害のある方は絵の才能を活かし、自信を持つことができました。

精神障害

うつ病・統合失調症・不安障害・双極性障害など、心の病気によって思考や感情のコントロールが難しくなる状態です。

集中力の低下や意欲の減退、幻聴や妄想が見られることもあります。

医療と福祉の両面からの支援が欠かせません。

違いと共通点

違い

知的障害:生まれつきの特性が強い

精神障害:ストレスや生活環境、遺伝などが複合的に影響する

共通点

適切な理解と支援があれば、生活や仕事の中で力を発揮できることです。

支援のポイント

就労継続支援B型事業所では、作業を細分化し、一人ひとりのペースで取り組める仕組みを整えています。

日常生活では予定の「見える化」や、こまめな声かけだけでも安心感につながります。

サービス管理責任者として私が大切にしているのは、得意・苦手を把握し、安心できる環境を整えることです。

まとめ

知的障害・精神障害の特徴を知ることは、偏見をなくし、適切な支援につなげる第一歩です。

正しい理解が広がれば、本人が自分らしく力を発揮でき、社会の中で新しい可能性を見いだせます。

次回は「障害福祉サービスを利用するための基礎知識と支援区分」について解説します。