知的障害・精神障害が日常生活に与える影響と支援の大切さ

当たり前のことが難しく感じられるとき

知的障害や精神障害は、私たちが普段あたり前にこなしていることにも影響を与えることがあります。

知的障害のある方は、言葉の意味を理解するのに時間がかかったり、相手の意図をくみ取りにくかったりします。その結果、学校や職場での対応が遅れたり、人間関係で誤解を受けてしまうことも少なくありません。

一方、精神障害を抱える方は、不安や気分の落ち込みが続きやすく、集中力や意欲を保つことが難しい場合があります。小さな刺激に敏感に反応してしまい、生活のリズムが乱れることもあります。

⸻

日常生活でのつまずきの例

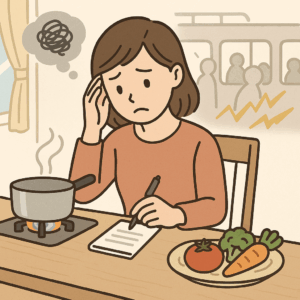

具体的な場面を挙げると、料理や外出で困難が見られます。

料理では複数の作業を同時に行う必要がありますが、工程を整理するのが苦手なために混乱してしまう方もいます。精神障害がある場合、気持ちが不安定なときは集中できず、火の元を確認し忘れるといった不安も出やすいです。

外出では、電車やバスに時間通りに乗れなかったり、混雑の中で強いストレスを感じてしまうこともあります。こうした小さな困難が積み重なり、日常生活全体に影響を及ぼすのです。

⸻

実際にあったケースから

私がサービス管理責任者として関わった方の中には、「仕事を続けたいのに、人の表情や言葉の意味が分からず不安になる」という悩みを抱えている方がいました。

勇気を出して話そうとしても、言いたいことが整理できずに言葉が途切れてしまう…。その姿を周囲は「やる気がない」と誤解してしまい、本人はますます落ち込んでしまう悪循環に陥っていました。

そこで私は「話したいことを短い文でメモしてから伝える」方法を提案しました。すると少しずつ自分の言葉を整理できるようになり、会話もスムーズになっていったのです。

⸻

支援があれば前に進める

困難を抱えていても、適切な支援があれば生活の質は大きく変わります。

• グループホーム:支援員のサポートを受けながら、生活リズムを整えることができる。

• 就労継続支援B型:自分のペースで作業でき、少しずつ自信を取り戻せる。

• 専門機関での相談や治療:心の安定や再スタートの助けになる。

本人の特性を理解し、周囲が環境を整えることで「できないこと」が「できること」へと変わっていきます。

⸻

まとめ:理解が安心を生む

知的障害や精神障害のある方が社会で生活していくうえで、支援や理解は欠かせません。

「なぜうまくいかないのか」を一緒に考え、寄り添うことで、不安やストレスを減らしながら社会参加を実現することができます。

一人ひとりの困難を「本人のせい」とせず、理解しようとすること。

それが安心できる暮らしと、共に生きる社会をつくる第一歩です。

⸻

👉 このブログを読んで「障害のある人の日常」に少しでも理解が深まり、支援や関わり方を考えるきっかけになれば幸いです。